今月の独り言

今年も終わります・・・・・

パーティーもケーキもないクリスマスが終わって、年末に向けてぐっと寒くなりました。ここにきて新型コロナオミクロン株の流行がじわじわと増えてきました。従来型に比べて病状悪化率は少ないけれど感染率は高く、子どもにも感染しています(ほとんどが無症状か軽症ですが)。年末年始を過ぎればまた感染者は増えるでしょう。ウイルスとの戦いはまだまだ気が抜けません。

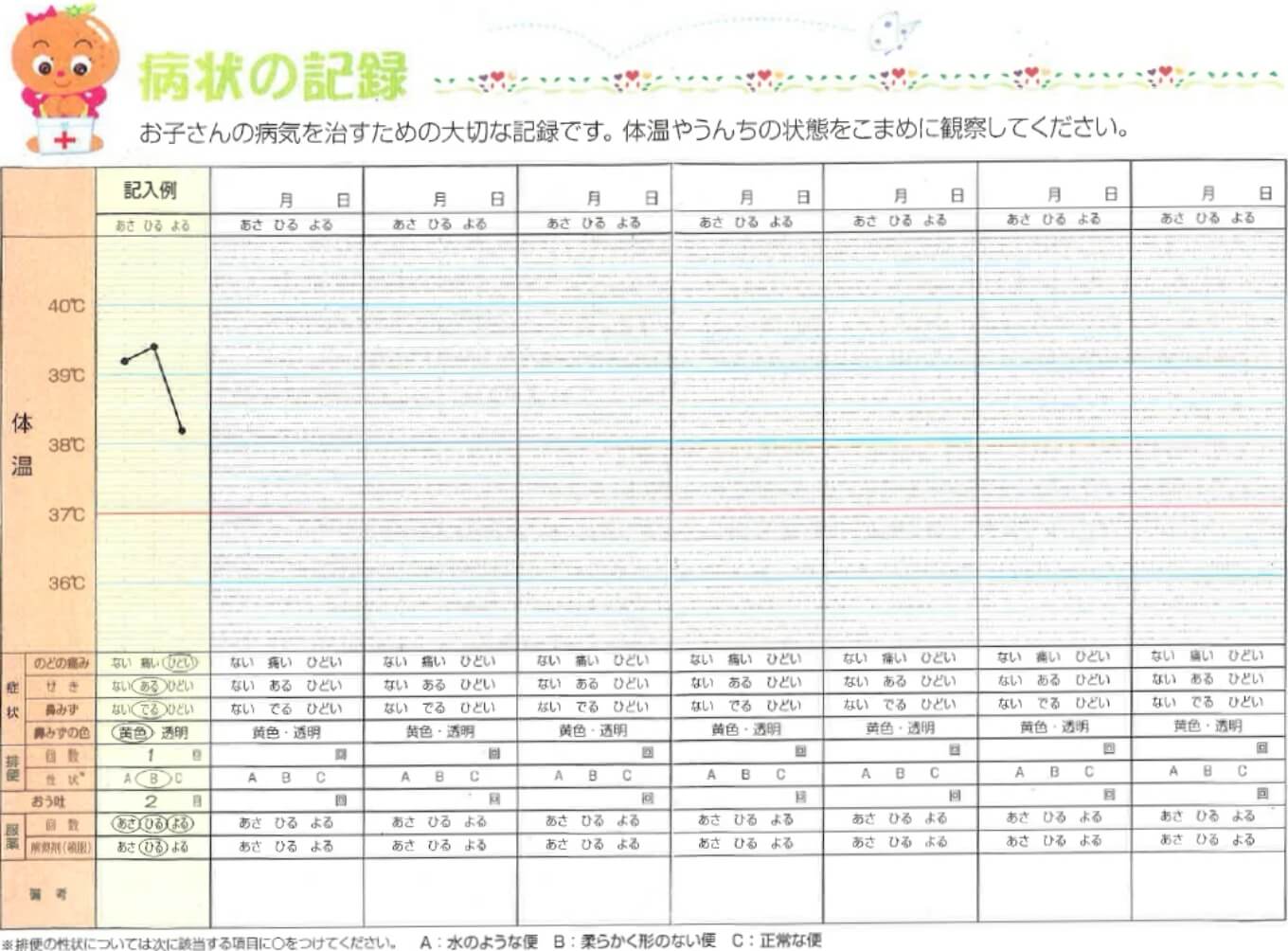

去年と違って、子どもたちの風邪も今年は多く、秋には高熱が続いたり喘息発作を起こすようなしつこい感染症が多かったのですが、12月になると熱は1~3日で、喉が痛く、喉からのしつこい咳になる咽頭炎、鼻水がずるずる続く急性鼻炎、それから嘔吐・下痢の感冒性胃腸炎。どれもウイルスなんですが、ウイルスは種類や型が多すぎて、一般医療現場でなに、と特定できるものはわずかです。インフルエンザ、RS、アデノ、ノロ、ロタくらいです。ウイルスがわかるとそれから先の症状が予想されるのでまあ役にたつといえばそうなんですが、インフルエンザ以外は特効薬がないので対症療法で、ウイルスがわかっても同じです。嘔吐下痢が流行している保育園から、ウイルスの検査をしてもらえといわれて受診する患者さんもいますが、ナンセンス。感染性胃腸炎は特定伝染病ではなく、ノロやロタでないことも多く、症状がおさまれば登園していいことになっています。

いつも言っていますが、子どもは全身状態と生活状態が大切。熱があっても、咳をしていても、水分が取れていて、まあまあ眠れていて、機嫌がよければ経過観察で大丈夫。熱もないのにぐったりしてぼうっとしている子がいきなり受診、というのがいちばん怖いです。小児科は、多くはほんとによくある感染症なんだけど、まれな病気の重症型を見逃さないことが必須なのです。

さあ、今年の診療もあと2日となりました。みんなが元気で新しい年を迎えられるようにと願っています。私は年を経て毎年少しずつしんどくなってきますが、患者さんの子どもたちにパワーをもらって来年も頑張りたいです。

久しぶりのリアル学会

11月初め、小児アレルギー学会が横浜で開かれ、2年ぶりにリアル学会に行ってきました。学会というのは、新しい研究や珍しい症例の報告、先端の研究者の講演などあって、専門領域の知識獲得に効率がいいのです。同じ領域の仲間医者と話すことで情報交換もできます。この2年間、オンラインでは参加しましたが、やはり現場に行かないと熱が伝わりません。

今回の学会で、先端であり注目を集めたのは、「経皮感作」と「消化管アレルギー」でした。先月のひとりごとにも書きましたが、乳児期の湿疹を早く治すことで、皮膚から始まるアレルギー発症が予防できる、というのはもう世界の定説になっています。これによって乳児期の、IgEを介する食物アレルギーはかなり減ってくると思います。それに代わって増えてきたのが、IgEを介さない消化管アレルギーで、食べて2-4時間後に嘔吐するのです。じんましんや呼吸器症状はなく、成長とともに治っていくのですが、発症機序も含めてわかっていないことが多いので、多くのセッションがあって興味深かったです。

最近の外来。子どもたちの風邪も多いですが、発熱1~3日、鼻水と咳が1週間、元気、というコロナ禍前の風邪と同じで、悪化するものは少なく、ちょっとほっとしてます。

プライベートではまだ「鬼滅の刃」ブーム中。日輪刀型鉛筆&キャップセットを買ってみたら気に入って、診察室のパソコンの前に義勇さんの刀(鉛筆)を飾ってあるのですが、煉獄さんの刀がほしいなあ。がちゃぽんと同じくランダム商品で選べないので、買い続けるか悩むところ。「あ、きめつの刀だあ!」と気がついてくれる患者さんもいます。

そうこうするうちにもう12月今年も最後、早いなあ!

風邪と喘息発作と経皮感作と

10月になって急に寒くなったせいもあるのか、子どもたちの風邪が増えてきました。そんなに重症ではないんだけど、熱が1-2日あってそのあとに鼻水や咳がひどくなるとか、小学生の間では喉が痛くてけっこう咳がひどくなるタイプ。私はいつも「のどかぜ」と言っているのですが、喉の炎症で、感染したウイルスを出そうとして乾いた咳が断続的に続きます。

喘息の発作も、この秋はびっくりするくらい多いです。もともと、寒暖差の大きい秋は発作のシーズンですが、9月はまだ夏みたいに暑かったし、運動会も延期になり運動誘発性の喘息発作も少なかったのですが、10月になっていっぺんにきました。ずっと長期の治療を続けていて、発作がないので少しずつ薬を減らして、呼吸機能もよいので春に治療を中止していた小学生が、先週だけでも5人、久しぶりの発作で来院しました。季節だけでなく、どうも発作を起こしやすい変なウイルス感染があるようです。ライノウイルスという風邪のウイルスは喘息発作を起こしやすいことがわかっているのでそれかもしれません。でも、RSウイルスやインフルエンザのように迅速検査で診断がつかないのです。ひさびさに昨日は昼休みなしのいちにち外来でした。

日本アレルギー学会の講演もオンデマンドで聞いていますが、最近のトピックスは「経皮感作」です。バリア機能の落ちた皮膚からいろんなものが入ってきてアレルギーを起こすというのです。乳児の湿疹は早く治して、早くからいろんなものを食べさせることで、アトピー性皮膚炎も食物アレルギーも予防できるというデータがどんどん出ています。実際の診療でも、赤ちゃんの皮膚を離乳食開始までにつるつるにするとなんでも食べられるなあというのは最近実感しているところです。

忙しい診療に追われながら新しいことを勉強するのはなかなか大変ですが、まあがんばりましょう。

待ち時間

待ち時間 TEL

TEL