今月の独り言

秋も深まると・・・

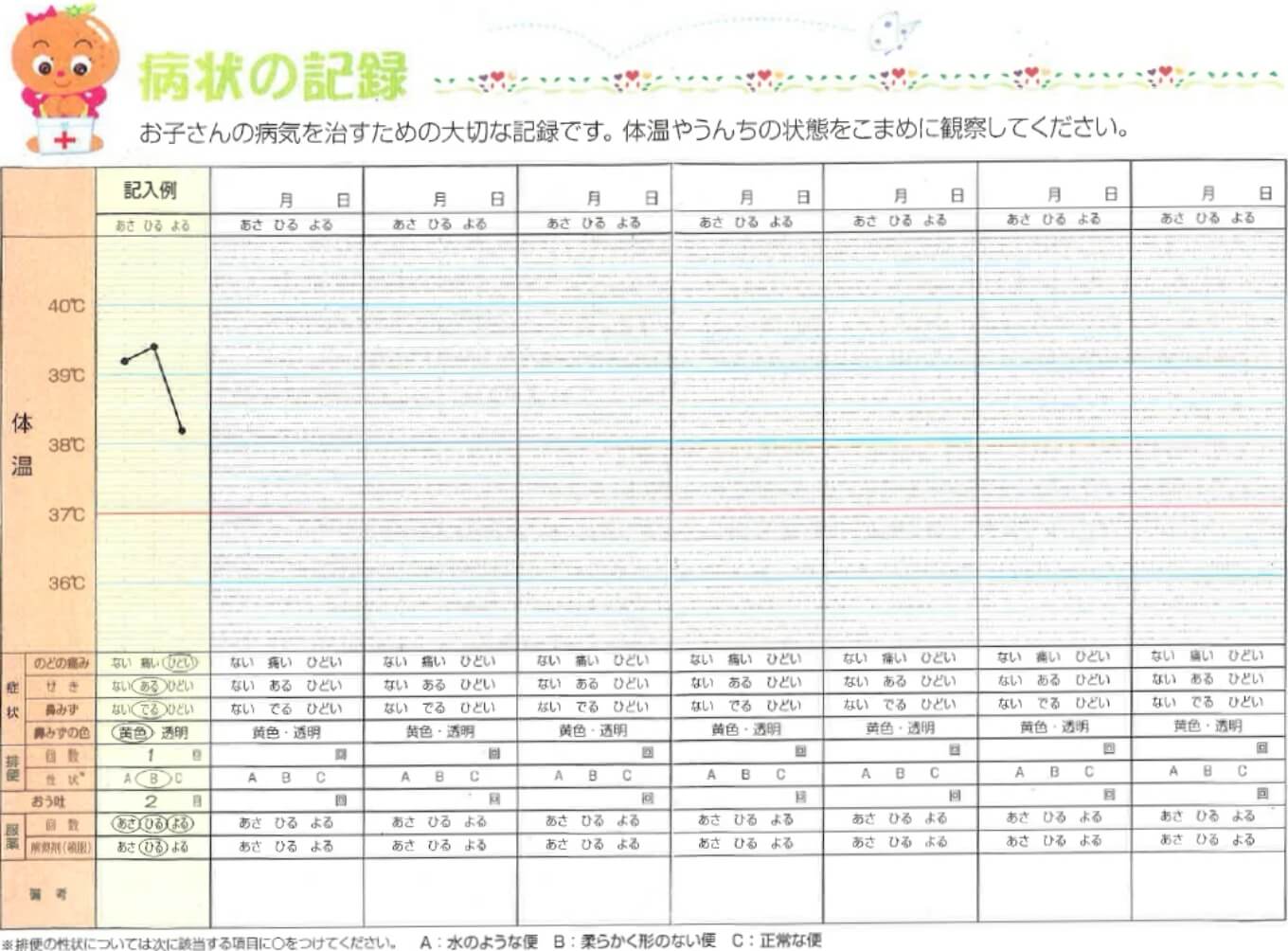

10月になると、いろんな風邪が流行し始め、喘息発作も増えて来ました。今朝も朝から風邪、咳、ぜいぜい、という患者さんがたくさん来られました。単なる風邪もありますが、喘息発作もあり、のどから出るひどい咳き込みのかぜ、マイコプラズマ感染などいろんな状態の患者さんがいます。それを聴診や咳の状態や検査で、仕分けして、適切な薬を処方しご家族に説明するのが私の仕事です。

先週日本小児呼吸器学会が倉敷で開催されました。会長の尾内一信先生は川崎医大の教授で、私が国立岡山病院で研修医の時、指導医でお世話になった先生で、いわば私の兄貴分です。感染症の専門家で、マイコプラズマやクラミジアという、非定型性肺炎を起こす病原体の、日本ではトップクラスの専門家です。実はこういう病原体は喘息発作にも関連し、10年位前に、共同研究をしたことがありますが、喘息発作の一部はこのような病原体の関与があると考えられています。今回の学会では、気管支喘息のセッションの座長もさせて頂いたのですが、乳幼児にぜいぜいいう気管支炎をおこすRSウイルス(流行始まっています!)に加え、最近検査が可能になったヒトメタニューモウイルスによる肺炎や喘息発作もわかってきて、意外とそちらの方が重症化する、という研究発表もありました。

子どもの外来診療での70%は呼吸器感染です。熱と咳・鼻水があったとき、その子どもの年齢や環境(保育所に行ってるか兄弟がいるかなど)、咳の性状、聴診所見、吸入前後の聴診所見の変化、検査結果など、総合的に診断しなくてはなりません。今年はマイコプラズマの感染も多く、適切な薬の処方が必要です、

ぜいぜいを何回も繰り返しているのに喘息と診断されず喘息治療が適切に行われていない患者さんがいれば、喘息と言われてステロイドの吸入薬をどんどん増やされているのに治らない年長児もいます。小学生以降であれば、呼吸機能や呼気NO(気道過敏性)の検査で、喘息かどうかの判別は比較的簡単です。呼吸機能もNOも調べられず、結局は喘息ではなく耳鼻科疾患だったり、胃食道逆流だったり、そのほかの外科的疾患だったりした患者さんも多いのです。小児アレルギーの専門医であれば鑑別をするのは常識なのですが、なかなか呼吸機能に関する検査は一般小児科では普及していません。

子どもたちが秋から冬にかけてかぜをひいたとしても、呼吸の苦しい状態なく、元気で過ごしてほしいと思います。

何が悪いのか考えよう

9月になって急に気候が変わり、台風が来たり朝夕寒くなったり、涼しい日が増えて来ました。毎年のことですが喘息の発作が増え、乾燥が進んで皮膚のかゆみや湿疹が悪化したアトピーの子どもたちも増えて来ました。

気管支喘息もアトピー性皮膚炎も、アレルギー体質がからむ慢性疾患です。いずれも診断基準があり、症状の程度によって治療のやり方を指示したガイドラインもあります。治療すればもちろんよくなるのですが、よくなっても、何が症状を悪化させるのかということを理解してそれを除く工夫をしないと、また悪化する、ということを繰り返します。

薬を塗ってよくなるけれど(当たり前だ!)、また繰り返すので、と受診されるアトピー性皮膚炎の患者さんが多くおられます。よく聞くと、薬はもらうけど、原因や悪化因子について検索がされていないし、アドバイスもないのですね。塗ったらよくなるけどまた悪化する、繰り返すのは当然。

私はもともと小児科医で皮膚科のトレーニングを受けていませんが、アトピー性皮膚炎が、どういう悪化因子で症状がどう変わっていくかは、たくさんの患者さんがその皮膚で教えてくれました。基本は乾燥肌があって、皮膚のバリア機能が低下して湿疹ができるのです。ですから皮膚の保湿は年中かかせません。ただ、夏に比べて秋から冬は乾燥が進むので、保湿ローションではキープできないお子さんがたくさんいます。お母さん方は、化粧品を買うときに、夏はさっぱりローション、冬はしっとりローションとか言われて季節で変えているでしょう?医者がずっと同じ保湿剤で皮膚も見ずに年中同じものを出すのをおかしいと思ってくださいね。保湿剤はなんでもいいのだけれど、とにかくしっとりした皮膚を保つのには工夫が必要です。

この時期になると乾燥に加えて、運動会の練習などで保育園や幼稚園の子どもたちは足ががさがさになり湿疹が増えて掻いたりします。運動場でむき出しの足で汗や泥や乾燥で刺激が増えるのですね。そういう意味では、子どもたちの生活をよく知っている小児科医の方が、悪化因子を想像できるという点では皮膚科の先生より有利かもしれません。でも、子どもたちの生活を一番理解しているのはお母さんたちです。あれ、なぜ今日はかゆいのかしら、どうしてこんなところにぶつぶつがあるのかしら、今日は暑かったから汗ばんで首がかゆいのかしら、等々。考えていただければきっと皮膚の改善につながる工夫につながるでしょう。

論文と野菜料理

今年は猛暑でしたが、やっとピークを越えたようで、朝夕は少し過ごしやすくなりました。

今年の夏休みはどこへも行かず、たまった家事と、平日にしかできない雑用をしながら、学会誌に出す論文の書き直しをしていました。私は小児科医でアレルギーを専門にしていますので、たくさんの子どものアレルギーの患者さんの診療にあたっています。ちゃんと診察して診断して説明して、治療をしてよくなっていただくのは開業医として最低限の仕事だと思っています。開業医の仕事だけでも忙しいのですが、専門医なので臨床研究もやらねばと思い、研究成果を論文に書いているのです。一昨年から昨年にかけてやった長期研究をまとめてこの春投稿し、今その書き直しをしているのです。一日中朝から夕方まで診療に追われ、帰れば家事もあるので、集中して論文を書いたり、関連の文献を読んで勉強するのは休みの日しかありません。今日の日曜はその最後の書き直しをしてやっと終わりました。

休日は家事もあります。私も家族も野菜が大好きですが、野菜は洗ったり刻んだり下ごしらえに時間がかかるので日頃は焼いたりいためたりすぐできる肉や魚が多く、野菜はサラダくらいです。今日はチャンス、朝から買い出しをして、2時過ぎまでに論文をかたづけて、遅い昼ごはんのあと、音楽を聞きながら以下の野菜料理を作りました。1)ヴィシソワズ、ジャガイモの冷たいスープです。ジャガイモを皮むきして玉ねぎと一緒にコンソメスープと20-30分煮込んで柔らかくなったところでミキサーで混ぜて、牛乳と生クリームと塩こしょうして冷蔵庫で冷やす。2)ピーマンを細く千切りにしてラップをかけて電子レンジにかけてしなっとしたところで釜揚げしらすをまぜて醤油をたらす。簡単!最近しらすはマイブームで、3)水菜をきざんで、しらすと温泉卵と生わかめと刻みのりをのっけて和風ドレッシングをかけて(醤油とオリーブオイルでもいい)まぜる水菜シーザーサラダ。4)豆腐を崩して、刻んで水にさらした白ネギと納豆、しらすをかけて醤油とごま油をかけて食べる。5)海老ときのこのアヒージョ。むきえびとマッシュルームとズッキーニを、にんにく・アンチョビ・とうがらし・月桂樹の葉をいれたたっぷりのオリーブオイルで20分くらい煮て塩コショウ。 この5つを同時進行でつくりました。どれも作り置きして冷やしておけるので便利。今日のバックグラウンドミュージックは福山雅治の「魂リク」というカバーアルバムでした。いいアルバムで最近のお気に入り、「元気を出して」「Raining」「ZOO」など、息子と一緒に歌ったりします。私もギターを習って弾き語りってしてみたいなあ。

さて冷蔵庫は野菜料理でいっぱいになりましたが、私の論文ははたして学会誌に載せてもらえるのでしょうか。

待ち時間

待ち時間 TEL

TEL