今月の独り言

熊本大地震

この4月はいろんなことがありました。3月に引き続き、新年度に向けての検査・結果説明・意見書や指導書など書類の作成も多く、また転居に伴う患者さんも増え、喘息発作も増え、忙しさは継続でした。

4月14日に熊本で大地震が起きました。熊本は私の故郷で、大学を卒業するまで暮らしていて、実家や家族、友人もたくさんいるところです。幸い兄家族も、介護ホームに入っている母も無事でした。実家も壁や瓦の損傷の被害はあるものの、倒壊せずにすみました。震災の時は、東北もそうでしたけど、そこにいる人たちは本当に大変で、家族を失くし家を失くし、余震におびえて暮らしているのに、テレビでそれを見ているこちら側の私たちは、思いをはせ心配するだけで何もできず、平常通りご飯を食べお風呂に入り仕事に行く日常です。そのギャップは時に後ろめたい思いにさせます。熊本は自然に恵まれた美しい土地で、幼いころから慣れ親しんだ熊本城の悲惨な姿や、何度もでかけてその大自然を満喫した阿蘇周辺の惨状を映像で見ると胸のつぶれる思いです。でも寄付をするくらいで何もすることができず、復興を祈るばかりです。私が熊本出身と知っている患者さんや知り合いからは、お見舞いの言葉をかけていただきました。どうもありがとうございました。

地震の前後2週間で、家の食洗器が壊れ、クリニックのコピー機が壊れ、スマホが突然つぶれました。まあ、機械は壊れるもんですし、ないならないでなんとかやるしかないのですが、今日びスマホがないと、いろんな連絡はこういうインターネットに頼っているものだなあと改めて思いました。私は、スマホを使うのも電話やネットやラインくらいで、ほかは乗り換え案内や店の位置確認くらいで、電車のなかではひたすら本や雑誌を読んでるアナログ人間です。それでもやっぱり困るんだなあ。

大型連休に入りましたが、私はたんたんと祝日と日曜以外は仕事をし、休日は放りっぱなしになっている家事や雑用をひとつずつ片付けます。なんでも日々少しずつでもやっていくしかない、それが人生だと思っています。

5月1日で、開業10周年を迎えます。皆さまのご支援、ご協力でやってこれました。これからも、専門性の高いアレルギー診療をめざしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

食べられないのか食べないのか

毎年3月4月は患者さんが多く集中し、長らくお待たせしたり、受診したくても受付の枠に入れなかったという患者さんの苦情もあります。なぜか、という話は、去年のこのひとりごとの2月、3月の欄で分析・解説していますのでちょっとページをめくって亀崎の言い訳を聞いてください。そういうわけでまた今年も忙しい時期になっています。今年はプライベートでお休みをこの時期多く取ってしまいました。私も一応母親なので、子どもの卒業式も試験もあるのですよー。すみません。

さて、この時期になると、1年ぶりとか3年ぶりの受診とか、ときどきそういう患者さんもいらっしゃいます。カルテを見ると、1年前に検査をして、値がよくなっているから、卵を少しずつ食べてね、と詳しく食べ方を説明しています。で、卵、どのくらい進んでますか?と聞くと、全然食べてないのです。いやあ食べてくれなくて、とか、嫌いらしくて食べないんです、というお話が多いです。そして、また除去食の意見書・診断書だけが必要で来ました、というわけ。食べて実際に蕁麻疹が出るとかアレルギーの症状が出れば、それは仕方がないのですが、経口免疫療法といって、食物アレルギーのあったお子さんは、ある時期になったら少しずつ食べていって慣れていくしかないのです。最近はお母さんも仕事をしている場合が多くて、アレルギーがおこるかもしれない食品を週に3回、少しずつ増やして食べていく、というやり方を指導しているのですが、忙しくて仕事から帰っていろんな家事・育児があるのに、アレルギー食品を食べさせて2時間様子を見る、なんて悠長なことはできないお母さんもいます。でも、食物アレルギーを治すには、「少しずつ食べて慣らしていく」しかないのです。

確かに、小さいころ食べて強いアレルギー症状、アナフィラキシーを起こしたことがあると、それがトラウマで、怖くて食べさせられない、というお母さんもいて、その気持ちはわかります。でも私のように数多く重症の食物アレルギーのお子さんの経過を見ていると、赤ちゃんの時、卵や乳や小麦でアナフィラキシーをおこしたことがあっても、2歳3歳で普通に食べられるようになる子はいくらでもいます。食べなれていないとよく火を通した卵料理はぱさぱさでおいしくないし、本人も昔の症状を覚えていて、無理して食べたくないし。それは食べられないのではなく食べない、ということです。ちょっと口がかゆい、というくらいであれば、増やさず同じ量で続けていると症状が消えます。それからまた増やしていきます。安全な食べさせ方、具体的な調理法や増やし方を時間をかけて詳しく話している(だから待ち時間が長いのね)のですから、どうぞご家族の皆さん、がんばって食べるものを増やしていってください。

それがどうしてもできないのであれば、それはそれで、一生卵は食べない、という選択もいいと思います。宗教上の理由で、豚肉や牛肉など、特定の食品を食べない、という人びともいるのですから。でもこの日本で、いろんな多彩な外食やコンビニ食料のあふれた時代に食べられないものがあるって、将来大変かもしれません。

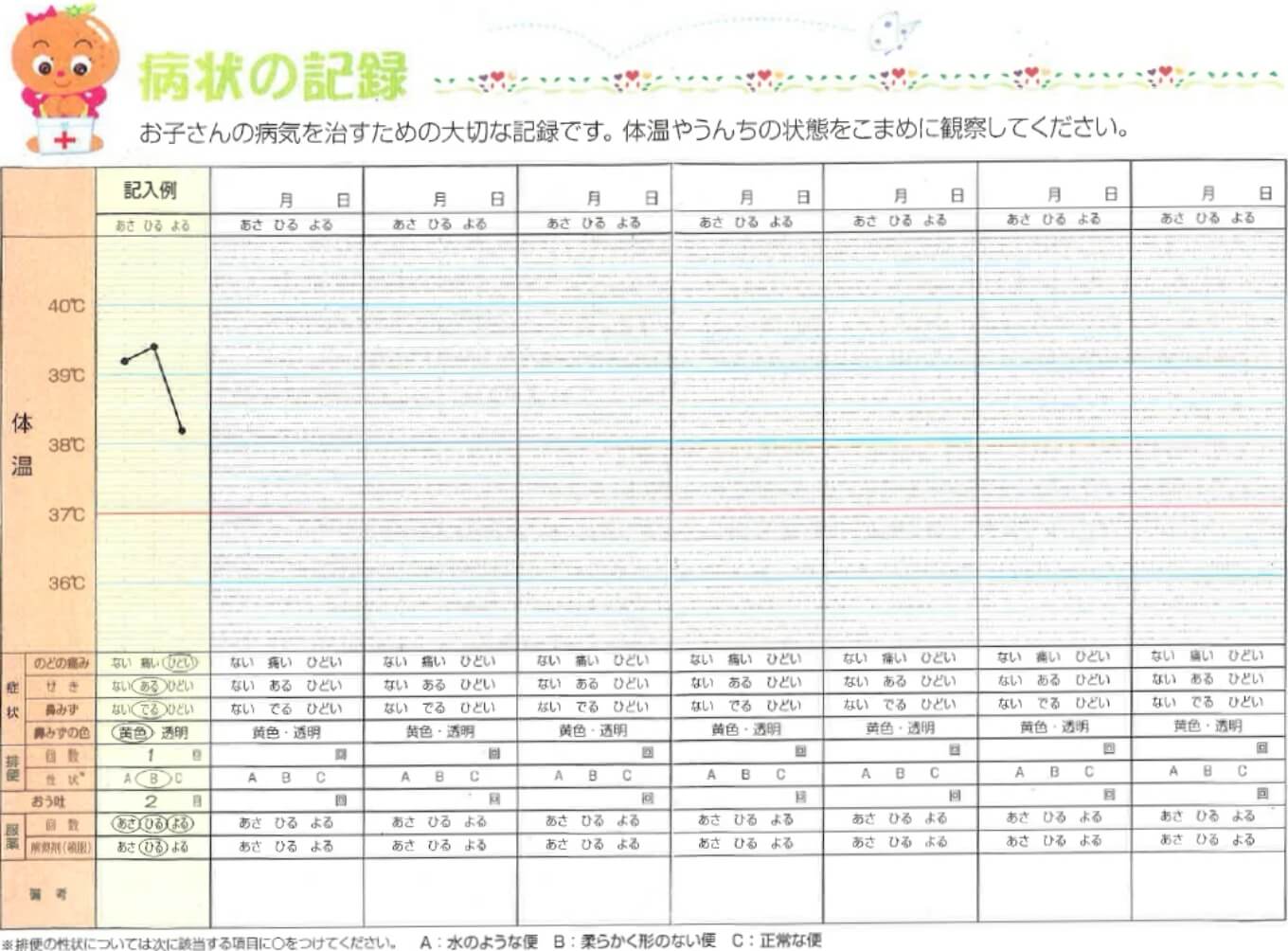

熱型表を利用しよう!

インフルエンザの流行もやっとピークを越えたようです。そのほかにも、マイコプラズマや溶連菌感染も流行っており、熱のある患者さんを診察して、早く的確に診断することが私ども小児科医に求められています。

その時に役に立つのが熱型表です。体温を1日3~4回測ってグラフにして記録していただくと、いろんなことがわかります。よく、何日の何時に38.6度、とか書いた記録をいただくのですが、それを時系列にしてグラフにするのです。

「熱があって・・」とお母さんたちはよくおっしゃるのですが、それが37度台なのか39度台なのか、どのくらい続いているのか、あるいは朝は下がるが夜になると高くなるという熱なのか。病気によって熱の出方、続き方が違うし、また治療がうまくいっているかどうかも判断ができます。

たとえば小さい子によくある突発性発疹症ですが、これはいきなり39度を超える熱が出て、上がり下がりなしにずっとまる三日続きます。そして三日目にすとんと熱が下がってそのあと全身に発疹が出て診断がつくのです。熱が高いわりにほかに症状がなくわりと元気で、診察所見に異常がない赤ちゃんであれば、これを疑って三日までは様子を見ます。かえって熱が下がって発疹があるときのほうが機嫌が悪かったりしますが、発疹が出ればひと安心、というわけです。

インフルエンザも、高い熱が続きます。タミフルやリレンザなど抗インフルエンザ薬が効くと、二日から三日で熱が下がってきます。二日間平熱になるとひと安心。でも、中耳炎や肺炎など合併症があると、熱が下がりにくかったりいったん下がったのにまた上がってきたりします。数年前流行った新型インフルエンザは肺炎の合併症が多くて、何人も入院が必要になりましたが、今年のインフルエンザは、わりと軽症で元気な子どもが多かったようです。

マイコプラズマは咳がしつこいのが特徴で、1か月も続いたりします。熱も、高熱ではないのですが上がり下がりしながら1週間くらい続きます。マイコプラズマ感染には、マクロライド系の抗生剤が効くのですがこの数年、耐性菌が増えています。約30%までに増えているということです。耐性菌でなければ、薬を開始して48時間以内に、80%が解熱します。なので、二日後に熱型表をもってきてもらって判断し、効いていなければ薬を変えるのです。それなら初めから2番目の薬を使えばいいではないかと思われるかもしれませんが、そうすると2番手の薬までが耐性になってしまうので、そういう使い方は推奨されないのです。

熱型表はいつも家庭に常備しておいて、熱が出始めたらつけて、それをもって小児科を受診されるといいと思います。医者の方もとっても助かります!

待ち時間

待ち時間 TEL

TEL