今月の独り言

オンライン診療って???

新型コロナの流行で、世間ではテレワークやリモート会議が普及し、働き方もいろいろ変わったように言われていますが、私どものような医療関係ではあまり関係ないですね。非常事態宣言のころ、通勤電車も駅も人が激減しましたが、私は変わらず遠距離通勤をしておりました。診療所に行って、患者さんに会って診察しないと始まらないのです。

最近オンライン診療を進める動きが高まっています。医療機関に直接行かず医者とパソコンの画面上で話をして薬をもらったりできるので、患者さんにとっては都合がいいかもしれません。でもこれは、大人(内科)の、診断のついた慢性疾患で病状が安定している場合に限られると思います。最近では初診でもオンラインが認められていますが、初めての患者さんに直接会わず診察もせずに診断するなんて、私は医者としてすごく不安ですね。

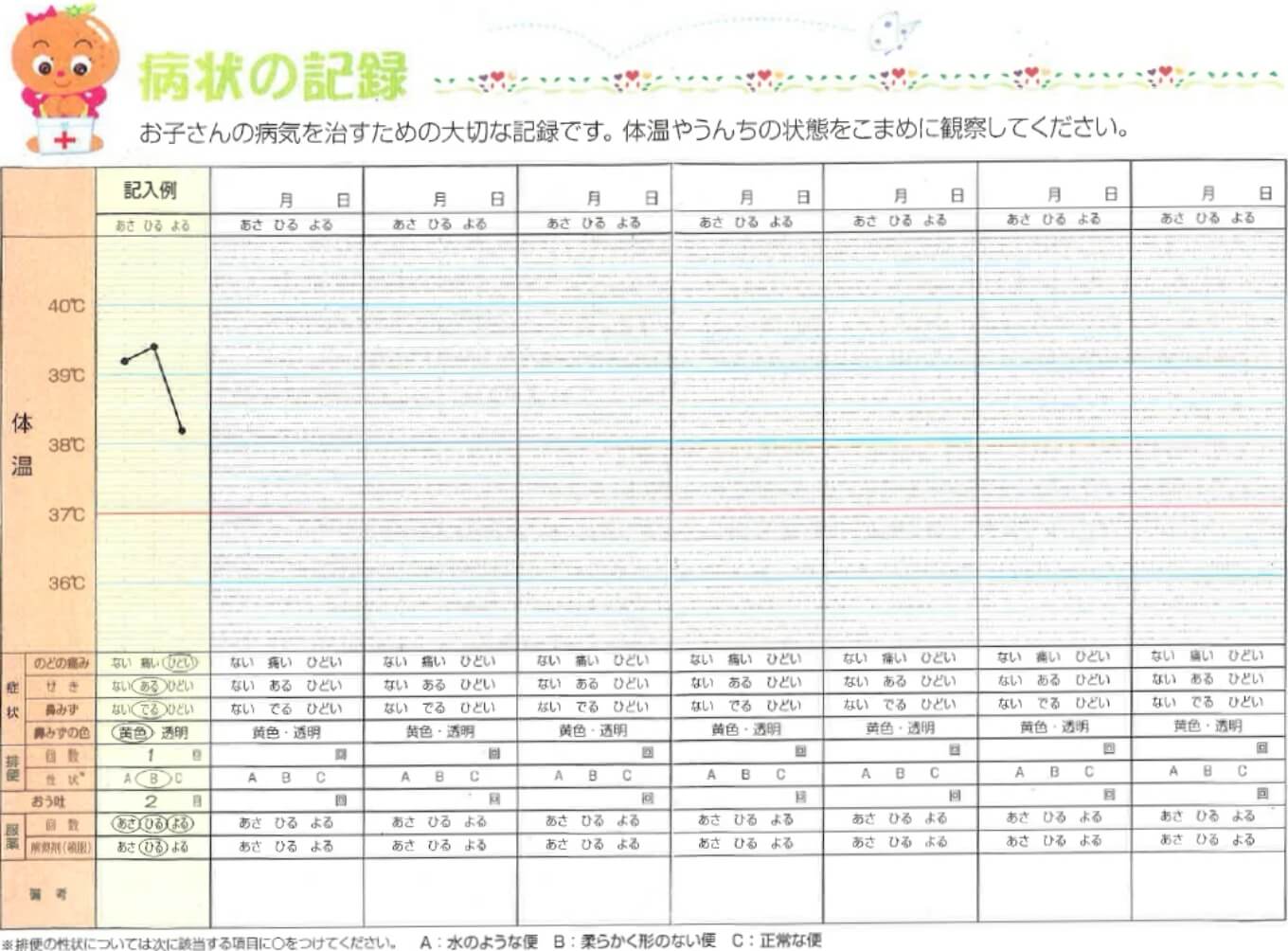

子ども(小児科)は、一般診療では、6-7割が感染症です。発熱、風邪症状、胃腸症状などです。感染症の種類によっては高熱が続くこともあるし、風邪症状から気管支炎・肺炎になることもあるし、嘔吐が続いて脱水症になることもあるし、子どもの病状は日々変わります。よくなるのも早いけど、1日で悪化することもあります。直接診察して、どこに異常があって、どのタイプの感染症か、重篤な合併症はないか、ということを診断しないと、たかが風邪でも責任はもてません。診察室に入ってくる動きや顔つきで、子どもの心身の状態がわかることも多いのです。

というわけで、小児科ではオンライン診療はできないと考えています。当科はアレルギー専門なので患者さんの7割がアレルギー慢性疾患です。慢性疾患とはいえ、アトピー性皮膚炎は悪化することも多く、直接診たほうがいいし、喘息も、発作ありませんと言われても実際に診察すると、喘鳴があったり呼吸機能が落ちていたりします。何より診療所に来られる患者さんの対応でいっぱいで、パソコンの前に座ってゆっくりお話しする時間は取れないのが現状です。もっともパソコンとかITとか苦手なんですけど。

診療所はコロナ対策をしています。なるべく人が密集しないような予約体制もとっています。変わらず子どもたちの健康のために仕事をしたいと思います。

暑い暑い夏

新型コロナもまだ流行中のうえに、8月はこのものすごい暑さです。通常ならお盆を過ぎると朝夕涼しくなるのに、今年はいっこうに夏が終わりません。豊中市では小学校の夏休みが短縮されて、8月7日まで授業があり、朝8時過ぎ、もうすごく暑い中で子どもたちが列を作って集団登校する姿がちょっとかわいそうで、熱中症を心配しました。2週間の夏休みが終わって今週からまた学校開始ですが、まだまだ暑い中、子どもたちの体力のみならず精神面が心配です。長いステイホームのあと、始まった集団生活で、不適応だったり精神的に不安定だったりうつ気味だったり感情の起伏が激しかったりという子どもたちが少なからずいるようです。悩んだり心配したりするお母さん方もいらっしゃいました。大人でもこの半年間の状況はつらいですよね。子どもたちはなおさらです。いちばん、人と接して触れ合って社会性やいろんな気づきを学ぶ時期に、ソーシャルディスタンスってねえ。

夏の感染症も今年は少なかったです。あともうすこし、暑さをしのいでなんとかがんばりましょう。今のようなコロナ感染対策をしていると、実はほかの感染症対策にもなっていて、この冬インフルエンザもあまり増えなければいいなと思います。10月からインフルエンザは予防接種が始まる予定ですが、いつからどのくらい入手できて開始できるか、まだ未定です。決まりましたらHPでお知らせしますね。

夏のコロナ、夏の皮膚

7月も終わりですが、今年は学校の夏休みは延期になり、まだ通学している子どもたちが多いですね。園や学校が始まって集団生活になると、いろんな感染症が流行ってきました。鼻水が長く続く上気道炎、熱がぽんと上がって1-2日で下がる咽頭炎が多いですが、最近下痢・腹痛の胃腸炎もぱらぱらあります。皆軽いです。高熱が続くアデノウイルスやプール熱はまだ見かけません。マスクや手洗いで、ほかのウイルス感染も抑えられている可能性があります。

全国的にコロナ感染も増えて深刻な状況ですが、春の頃と違って政府も行政も緊急事態宣言は出さず、なんとか経済を回そうと、外出・宴会の自粛の「お願い」のみです。GO TO トラベルもしながら。矛盾しているなあ。医療崩壊は目の前で、早晩重症者は増えてきます。医療従事者の負担や、病院の経済的損失も増えるばかりです。政府は使えないマスクをまだ配るのだそうです。その247億円は医療にまわしてほしい!子どもに関しては、重症はほとんどなく、無症状者も多く、子どもたちの中だけの感染もほとんどないということがわかってきました。最初に学校の一斉休校から始まったのはまったく科学的根拠がなかったわけです。誰が言ったのかしらんけど。日本の政治ってなんの根拠に基づいてだれが責任をもってやっているのでしょう?

外来では、夏の暑さに伴って、あせもや掻き壊しやかゆみや虫刺されなど、皮膚の訴えが増えてきました。アトピー性皮膚炎の患者さんにとっても夏の暑さや汗は悪化因子です。外でもまめに汗を拭いて、外から帰ったらシャワーで汗を流して、おむつや服はまめに着替えさせましょうね。髪の毛もおでこや耳や首にはりつくとかゆみを増します。散髪をするか、髪の毛をあげて風通しをよくしましょう。ちょっとした工夫でかゆみを減らすことができますよ。

待ち時間

待ち時間 TEL

TEL