今月の独り言

9月終わり

9月も終わるというのにまだ暑さが厳しいです。

発熱疾患も多く、またいろんなものがいっぺんに流行しています。今年はアデノウイルスが大流行で、咽頭結膜熱(プール熱)の原因ウイルスです。高熱がぎざぎざと5日間くらい続きます。下痢や結膜炎を合併することはありますが基本のどだけの病気で、深刻な合併症は少ないです。水分摂って解熱剤使いながら熱が下がるのを待つしかない。同じ咽頭扁桃炎を起こす溶連菌も流行中。これは抗生剤が効くのですが、アデノとの合併も多く、当科では今まで20人くらいありました。インフルエンザも学校、園によっては増えて学級閉鎖になってます。コロナはぱらぱらで、一番症状も軽く熱もすぐ下がるので見過ごされている可能性があります。次々に受診される発熱のお子さんを診察して診断の方向を決め、次々に検査のオーダーを出し結果で診断を確定しお話して薬を出す。これをずっとやっている。ちょっと疲労しております。

9月いっぱいで海老島先生が退職されました。優秀なアレルギー専門医で優しく親切な先生で、クリニックのあとを継いでほしかったのですが、残念です。7年間本当にありがとうございました。10月からは安西先生が加わって二人体制で診療をいたしますので、待ち時間も減り、予約も取りやすくなる予定です。

よろしくお願いします。

8月の恐竜

8月終わりになっても猛暑です。もう学校も新学期が始まったところもありますが、まだ熱中症に注意です。

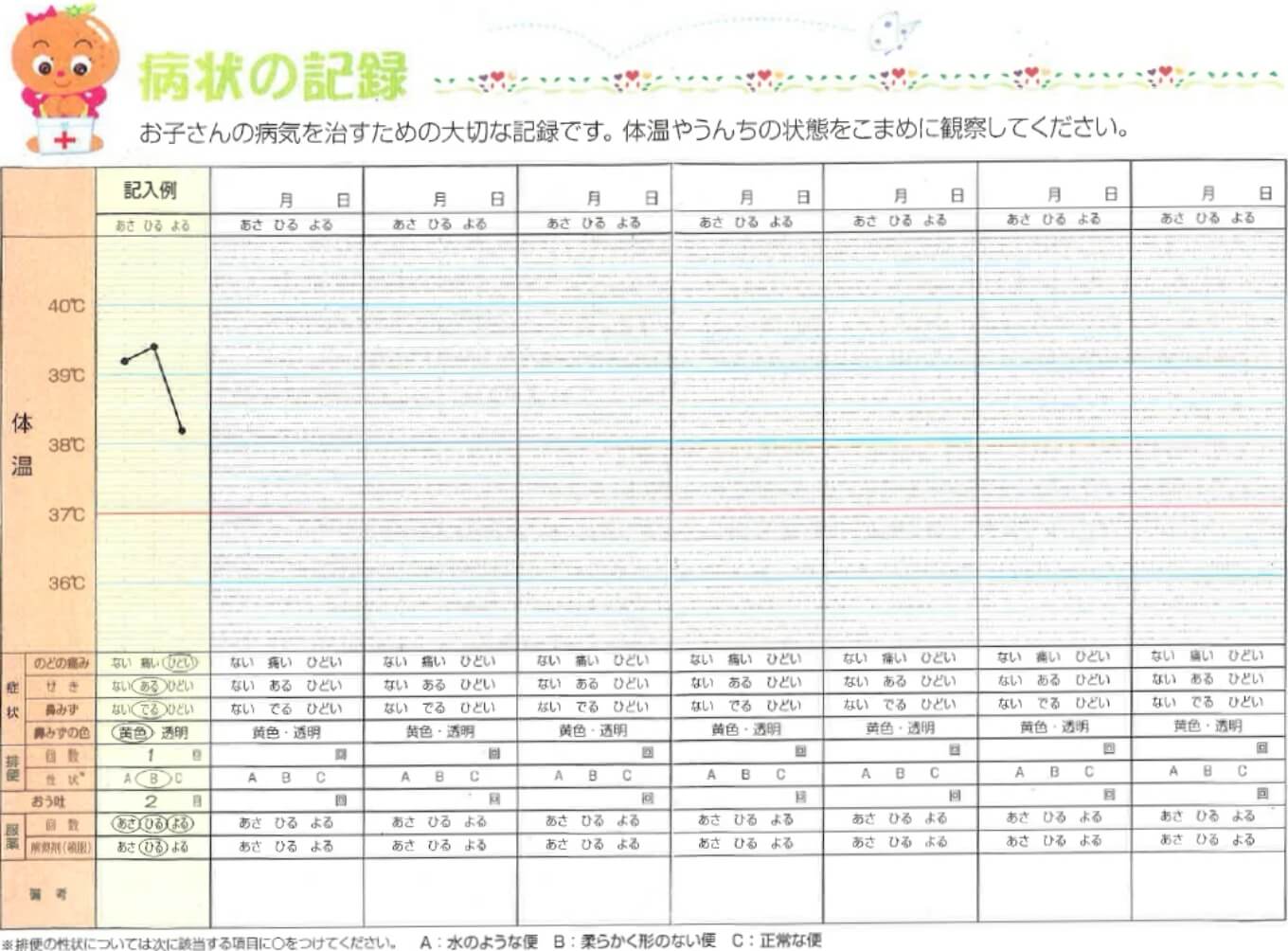

夏の感染症もこの2か月で変わってきました。7月始めはヘルパンギーナやRSウイルスが多かったですが、次第にアデノウイルスや溶連菌が増えてきました。どちらものどで咽頭扁桃炎をおこすので、高熱とのどの痛みが続きますが、合併症は少ないので、見通しを話して薬を処方して、熱型表をわたして、がんばって、と励まします。ダブル感染をおこした方も11人いました。お盆休み明けからはそれも減って、熱があってものどの赤みもそれほどなく、検査で何も出ず、普通の夏風邪のパターンが増えています。早く涼しくなってほしいですねえ。

夏休み、いろいろお楽しみにおでかけした方も今年は多かったでしょうが、私はこのまえ、大阪市の長居公園内にある大阪市立自然史博物館で開催されている「恐竜博2023」に行ってきました。恐竜大好き少女から大きくなった私は、関西で行われる恐竜の展覧会はたいてい行っています。

今回の恐竜博の目玉は、鎧竜ズール。カナダで発掘された実物の化石が展示されており、鎧竜としては初めて全身骨格が同時に発見されたのだそうです。首にも背中にもギザギザのとげがあり、尾の先にはこん棒みたいなふくらみがあり、これをふりまわしてほかの恐竜と戦っていたとされています。ズールがゴルゴザウルスと戦って尾で相手のすねを直撃している様子を2体の骨格標本で展示されていて、なかなかの迫力でしたよ。恐竜って、2億3000万年前の三畳紀から、6600万年前の白亜紀に地球に隕石が衝突して絶滅するまで繁栄してたんですけど、すごいと思いません?あんなに大きな生物が地球上に1億6000万年も生きてたんだよ?いまだにあちこちで新種の恐竜が発掘・発見されています。人類は誕生してから約500万年といわれていますが、何、このたかだか数百年で、環境汚染や温暖化や核による爆弾や汚染、戦争など自分たちを破滅に追い込んでいる。人類絶滅はずっと早いだろうと予測されます。

恐竜博は9月24日まで開催されていますので、興味のあるかた、ぜひ行ってくださいね!

喘息の薬に注意!

暑い暑いよー。夏休みの時期になりましたが猛暑。まだ発熱の子も多いです。ヘルパンギーナやRSはもう減っていて、今はアデノウイルスや溶連菌が多いです。インフルエンザ(夏に!!)やコロナもパラパラあるので要注意です。

昨日、6歳になったSちゃんが来院しました。Sちゃんは保育園に行き始めた1歳過ぎから風邪ひくとゼイゼイを繰り返し、2歳から喘息発作予防の長期管理治療を続けており、モンテルカストを始め、それでもコントロールつかず、ステロイド吸入を吸入補助具を使って追加しました。軽くはなりましたがそれでも年に3-4回軽い喘鳴があり、一度は肺炎で入院もしました。でもずっと長期管理の薬を続け、この半年は発作なし。それで6歳になったので、呼吸機能の検査をしました。そうすると、しっかり吸えて吐いて、正常の曲線が描けたのです。本当にほっとして、薬をランクダウンしました。入学までに薬が止められるといな。

前にも書きましたが、喘息は、発作の治療だけ繰り返して、気道の炎症をよくする長期管理をしていないと、気道の可逆性が失われて、リモデリングという状態になります。そうすると呼吸機能は正常化せず、大人になってもよくならないんです。長期管理のモンテルカストや吸入ステロイドのなかった時代、喘息発作のたびに発作治療をして、成長してよくなってきたなあと思っても、6歳になって呼吸機能が初めからよくない子も多く、ああこのハンディを負っていくんだなあと悲しかったです。

そこで、喘息の薬で、こういう処方をされていたら注意。

1)喘息発作に使う気管支拡張剤のテープやメプチンの内服が、いっぺんに28日分出されている。

→気管支拡張剤の処方は最長14日とガイドラインに書いてあります。つまり、気管支拡張剤が効いているうちに長期管理を検討して発作なしの状態をつくりましょうというわけです。気管支拡張剤を使用していれば楽なのは当たり前ですが、止めるとまた発作になります。気道の炎症は治っていないからです。

2)モンテルカストやプランルカストが毎回1週間出て、続いて処方されない。

→これは長期管理薬です。発作時に気管支拡張剤と一緒に1週間処方をされるのはわかりますが、1週間後よくなっていたら継続し、最低3か月長期管理をして発作を予防します。これもガイドラインに書いてあります。

3)吸入ステロイドのMDI(おしてプシュっと煙の出る携帯型)が吸入補助具なしで処方されている。

→モンテルカストを飲んでいても発作が出れば、長期管理のステップアップとして吸入ステロイドが適応になります。しかしこのMDIは押したときに同時にくわえて吸気と息止めが必要で、6歳未満は100%無理です。そのために、スペーサーという吸入補助具があります。これなしに処方されて、吸っといて、といわれるだけならその先生は小児喘息を知りません。スペーサーは、保険が効いて、無料で提供できますが、そもそも置いていないのでしょう。

まだまだ暑さは続きますが、感染に気をつけて、熱中症に気をつけて、皆さん楽しい夏休みを過ごしてくださいね。

待ち時間

待ち時間 TEL

TEL